【2025年】フリーアドレスは失敗する?

原因と課題、本当に快適な働き方とは

働き方の多様化やICT技術の進歩により注目を浴びているフリーアドレス。テレワークなどの働き方改革の推進により導入企業が増えたものの「自社には合わなかった」「かえって生産性が下がった」などの理由から、コロナ禍が落ち着くと同時に従来の働き方に回帰する企業も見られます。

この記事では、フリーアドレスの基本を解説するとともに、導入に失敗する原因や課題、有効に活用するための方法についてご紹介します。フリーアドレスの導入を検討している企業の方や、導入後の運用・定着にお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

フリーアドレスとは

「フリーアドレス」とは、社員がそれぞれ好きな席を選んで働くワークスタイルのことです。基本的に社員は自席を持たず、出社の度に座る席を選ぶことになります。書類や文房具などの仕事道具はロッカーや共有キャビネットに保管され、パソコンやスマートフォンを活用しながら働きます。

1.1 フリーアドレスが注目される背景

フリーアドレスが注目される背景には、ICT技術の進化に伴う労働環境の変化や、ワーク・スタイルの変化などが挙げられます。

1.1.1 労働環境の変化

近年、日本企業を取り囲む労働環境は大きく変化しています。

従来、日本企業では固定電話やデスクトップパソコンを活用して働くのが一般的でした。稟議書や報告書などの紙の書類を保管するためには、引き出しのあるデスクや鍵付きのキャビネットのある固定席が必要不可欠であり、フリーアドレスの導入は非現実的であると考える企業も多い状況でした。

ICT技術の進化に伴い、ほとんどの企業で無線LANが整備され、ノートパソコンやスマートフォンを主とした業務に推移しています。また、クラウドサービスの普及によりペーパーレス化が進み、紙媒体の資料を閲覧・保管する機会も少なくなっています。

働く環境の変化に伴い、固定席の必要性が薄くなってきています。その結果、規模・業界を問わず、多くの企業でフリーアドレスの積極的な検討が進められています。

1.1.2 ワーク・スタイルの変化

現在、政府主導でテレワーク導入などの働き方改革が推進されています。

少子高齢化が進行していく中、育児・介護と両立しながら働くニーズが高まっています。多様な働き方を認めない企業は時代遅れとされ、人材が定着しにくくなっています。

また、コロナ禍を契機に出社を前提とした働き方が見直され、多くの企業でリモートワークが導入されました。働く場所や時間を自由に選択できるワーク・スタイルとして、ABW(Activity-Based Working)やフレックスタイム制などの施策を導入する企業も増えています。

ワーク・ライフ・バランスを確保し、個々の自律的な働き方を支援する必要性が増す中で、フリーアドレスを導入する企業も多くなっています。

フリーアドレスが導入されている企業・職場の特徴

どのような企業・職場でフリーアドレスが導入されているのでしょうか?

この章では、フリーアドレスが導入されている企業・職場の特徴を紹介します。

2.1 オフィスにかかるコストを削減したい

賃貸物件のコスト削減を検討している場合、フリーアドレスは有効な選択肢の一つです。

近年、都心エリアを中心に、賃貸物件の賃料が高騰しています。また、コロナ禍をきっかけに様々な企業で出社率が低下しています。このような現状を鑑み、オフィススペースを削減して賃貸物件にかかるコストを抑えるニーズが高まっています。

あらかじめ決められた固定席で働く従来型のオフィスでは、社員の数だけ座席を用意する必要があるため、まとまったオフィススペースを確保しなければなりません。フリーアドレスを導入することで、全員分の机や椅子を置く必要性がなくなり、オフィススペースの坪数・面積を削減することができます。

こういった背景から、オフィスの移転やリニューアル、改装などを検討する際に、フリーアドレスを導入する企業が多いです。

2.2 部門間のコミュニケーションを活性化したい

部門間のコミュニケーションを活性化したいと考える企業でも、フリーアドレスが積極的に導入されています。

従来型のオフィスの場合、隣席の人や同じ部署の人など、社員のコミュニケーションが固定化される傾向にあります。情報共有を目的とした定例会議が増えることにより、業務の生産性が下がってしまう職場もあります。

フリーアドレスを導入することで、異なる部署・職種の社員との接点や交流機会が増えます。情報共有がスムーズになり、無駄な会議が減ることが多いです。また、コミュニケーションが活発化し、新しいアイデアやイノベーションが創出されやすくなります。

2.3 働き方改革を推進したい

働き方改革を推進したいと考えている企業でも、フリーアドレスが多く導入されています。

自席がないため、目的のない出社が減ります。これにより、リモートワークを推進することにもつながります。

また、オフィスをフリーアドレス化すると、自然と紙の資料が減り、ペーパーレス化が促進されます。毎回紙の書類を持ったまま座る席を移動するのは不便なうえ、書類を紛失するリスクも高まるためです。

働き方改革の推進にはペーパーレス化が不可欠といわれています。ペーパーレス化を進めることで、押印作業が不必要となり、労働時間の削減やリモートワークの推進につながるためです。

フリーアドレスのメリット

では、フリーアドレスの導入には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

3.1 組織や人員の変更に柔軟に対応できる

フリーアドレスを導入すると、組織や人員の変更に柔軟に対応できるようになります。

一人の社員が複数のチームやプロジェクトをまたぐ場合、フリーアドレスなら座席を自由に選べるので、座席に縛られることなく「人」中心で臨機応変に集まれます。この柔軟さもフリーアドレスのメリットといえるでしょう。

またメンバーを大幅に増員するなど組織変更がある際も、対応がしやすいのがフリーアドレスの強みです。レイアウトを大幅変更したり、部署ごと別室へ移動したりといった手間が掛かりません。

3.2 オフィス空間を有効活用できる

デスク削減で空くオフィススペースを有効活用することも可能です。

例えば、フリーアドレス化によって空いたオフィススペースに、リラックスできる共用のカフェ・スペースやコミュニケーションスペース、リフレッシュ・スペースなどを設けることで、他部門とのコミュニケーション機会を創出することができます。

また、防音ブースや鍵付きの個室、会議室など、さまざまなタイプの部屋を用意することで、ABW(Activity Based Working)を意識したオフィスレイアウトに変更することもできます。

「ABWとは?意味やフリーアドレスとの違い、メリットやオフィス活用方法を解説」を読む▶

3.3 外回りの多い職種や出社を要しない業務との相性が良い

フリーアドレスは、外回り営業やテレワーク社員が多く、日頃から出社率が低い企業・部署に向いている仕組みです。座席数を減らしやすいため、オフィスのコスト削減や空間の有効活用をスムーズに進めることができるでしょう。また、社員が部署間をまたぐようなプロジェクトが多い企業や、固定電話の使用が少ない企業なども、フリーアドレスの導入障壁が低く、相性がよいといえます。

外回りの多い業種であれば、タッチダウン利用が可能なサテライトオフィスもおすすめです。ワークスタイリングを利用すれば、全国約580拠点に展開するサテライトオフィスの利用が可能。駅直結・駅徒歩1分といった物件も多く、外回りの多い社員の柔軟な働き方を実現できます。

3.4 ペーパーレス化・リモートワークを推進できる

フリーアドレスの特長の一つが、ペーパーレス化やリモートワークとの相性が良いことです。

出社をベースとした働き方が時代遅れになってきている中、多くの企業で働き方改革が進められています。フリーアドレスを導入すれば、必然的にペーパーレス化やオンライン対応が進みます。また、どの座席にいても業務に従事できるオンライン環境を整備することで、業務効率がアップし、生産性の向上や業務の質の向上なども叶えることができます。

3.5 社員間のコミュニケーション促進につながる

社員間のコミュニケーションを促進できるのもフリーアドレスのメリットといえます。

固定席の場合、どうしても近隣の席に座る人とのコミュニケーションに終始しがちです。一方、フリーアドレスで毎回席が変われば、普段あまり話さない社員とも自然に交流が生まれるため、社員同士のコミュニケーションの活性化などの恩恵を享受できます。自分とは違う経験や考え方を持つ社員と、部署・部門の垣根を超えて交流することで、新しいアイデアや業務改善に向けた提案も生まれやすくなるでしょう。

また、上司と部下、先輩と後輩など、上下関係による座席配置も取り払えば、風通しのよい職場環境の実現にもつながります。

フリーアドレスのデメリット

さまざまなメリットがあるフリーアドレスですが、定着せず廃止する企業も増えています。ここからは、フリーアドレスが抱えるデメリットについて見ていきましょう。

4.1 勤怠管理や人事評価、教育指導がしにくい

フリーアドレスを導入すると、勤務状況の管理や人事評価、教育指導がしにくくなるリスクがあります。

固定席と比べて、フリーアドレスの環境下では部下の働きぶりが可視化されにくくなります。これにより、管理者による公正な評価や教育指導に支障を来すことも考えられます。

トラブルやコンプライアンス違反を未然に防ぐには、報連相を円滑にするルールやマニュアルの作成と徹底、勤怠管理ツールの活用などを検討する必要があります。

4.2 在席状況や社員の居場所が把握しづらい

フリーアドレスでは、誰がどこで仕事をしているのかわかりづらくなります。そのため、エントランスで来客対応を行う受付担当者が、来客時に在席確認をしにくくなってしまうことがあります。また、会話したい社員の居場所を毎回探すストレスもあります。

フリーアドレスを有効活用するためには、チャットツールや在席状況がわかるICTシステムを導入するなど、社員の空席探し・居場所探しの負担を減らす工夫が必要です。

4.3 内勤を主とした職種や業務との相性が悪い

そもそも、業務上フリーアドレス向きではない企業や職種もあります。

例として、人事・経理・法務など、一般社員には閲覧が禁じられている個人情報や機密情報を扱う職種にとっては、座席が毎回変わるフリーアドレスにはセキュリティ面においても不向きといえるでしょう。また、デスクトップパソコンを活用するエンジニアやデザイナーなど、業務に必要な荷物や備品が多い職種についても、フリーアドレスは向かないと考えられます。

相性の悪い職場へのフリーアドレス導入は、トラブルを招きやすいうえ、会社に対する信頼度の低下にもつながります。自社のどの部門をフリーアドレス化すべきかをあらかじめ調査・分析することが必要です。

4.4 環境構築にコストと時間がかかる

フリーアドレスは省スペース化、ペーパーレス化、オンライン対応によるコスト削減が見込める施策である一方で、環境を構築するまでの間にはコストと時間がかかります。

例えば、社員一人ひとりに持ち運びがしやすいノートパソコンやモバイル端末を持たせる、社内の無線LANを整える、フリーアドレスでも使いやすいデスクや会議室ブース・防音ブースを新たに購入するなどの投資が必要です。加えて、フリーアドレスに適したツールを導入した場合には、社員教育にかかる時間も考慮しなければなりません。

4.5 帰属意識やエンゲージメントの低下を引き起こす可能性がある

フリーアドレスは自席がなくオフィスの自由度が高い半面、出社のたびに空席を探すことに苦痛やストレスを感じる社員もいるようです。また、同じ部署や部門の社員とまとまって話すことがなくなり、孤独感を感じるケースもあります。

本来、他部署との連携の活性化によりアイデアやイノベーションの創出機会を生みだすことがフリーアドレスの狙いの一つですが、逆に部署やチームなど組織への帰属意識やモチベーション、チームワークが薄れることもあります。部署やチーム内で定期的にミーティングを持つなど、組織への愛着やエンゲージメントを高める工夫が必要です。

フリーアドレスの導入に失敗する原因

なぜフリーアドレスの導入に失敗してしまうのでしょうか?この章ではフリーアドレスの導入に失敗する主な原因を紹介します。

5.1 職種や業務がフリーアドレス向きではない

そもそも、職種や業務がフリーアドレス向きではない可能性があります。

出社率に合わせて座席数を減らせることがフリーアドレスのメリットであるため、そもそも社員の在席率が高い企業では定着しづらいのが実情です。たとえ導入しても空席を探すのに一苦労でしょう。また、権限のない社員に閲覧されてはいけない個人情報や機密情報を多く取り扱う部署はフリーアドレスに向いていません。例として、人事・経理・法務などバックオフィス系の職種が該当します。他にも、出社率の高い事務職・総務、デスクトップパソコン・大型モニターでの作業を必要とするエンジニア、クリエイターや設計職なども注意が必要です。

フリーアドレスは、企業や部署によって向き不向きがあります。そもそも自社で本当に導入すべきかや、導入する場合はどの部署・事業者を対象とするのか、どうすれば定着するかをよく検討することが重要です。

ワークスタイリングは、拠点スタッフによる入退室管理やセキュリティカメラによる警備など、セキュリティ体制が充実。個人情報や機密情報を多く取り扱う企業・部署でも、フリーアドレスの導入を検討できます。職種や業務を限定したレンタルオフィスの活用は、ワークスタイリングにおまかせください。

5.2 導入の目的や意義が浸透していない

せっかくフリーアドレスを導入しても、導入の目的や意義が社員に浸透していなければ、理想とはかけ離れた使われ方をされてしまうことが考えられます。

例えば、好きな席を選べるとなると、仲のよいメンバーやグループで固まるケースも出てきます。特定の社員で毎回固まってしまうと、普段話さない社員とのコミュニケーションの活性化は図れません。フリーアドレスの目的が果たせないだけでなく、業務上必要のない雑談が増えてしまうケースもあります。

メンバーが固定されないようにするには、全社員にフリーアドレス導入の目的を周知徹底するとともに、連続で同じ人の隣や周囲に座らないなどの運用ルールを整備することが大切です。

5.3 制度運用の仕組みや環境整備が十分でない

フリーアドレスの導入がうまくいかない企業では、制度運用の仕組みや環境整備が十分に行われていないケースも多いです。

フリーアドレスの導入の失敗例としてよくあるのが、荷物の収納スペースの不足です。書類や仕事の道具、私物が共有スペースに置きっぱなしになってしまうと、固定席を廃止した意味がなくなってしまいます。また、オフィスのレイアウトによっては、ワークスペースの会話や騒音が耳に入ってきてしまい、集中力を妨げてしまうこともあるでしょう。その結果、かえって生産性が下がりフリーアドレスが浸透しない要因になってしまうこともあります。整理整頓がしやすいオフィス家具の購入やレイアウト・デザイン上の工夫などの環境整備が必要です。

あまりに席数を減らしすぎてしまった結果、想定よりも多くの社員が出社した日に席が足りなくなってしまう事態も発生しています。ニッセイ基礎研究所の分析によれば、2023年4月最終週の東京のオフィス出社率は76.2%。他の大都市でも8割前後となっています。一定の座席数は確保したほうが安心でしょう。

参照:ニッセイ基礎研究所 「コロナ禍におけるオフィス出社動向-携帯位置情報データによるオフィス出社率の分析」

フリーアドレスの導入を成功させるためのポイント

せっかくフリーアドレスを導入するのであれば、長期にわたって有効活用したいところです。そこで、有効活用のためのポイントを3つご紹介します。

6.1 導入目的とメリットを全社内に周知する

まずは導入の目的とゴールを明確にし、社員に周知しましょう。

フリーアドレスの導入を成功させるうえで大切なのは、全社員が一体感と目的意識を持って変革を進めることです。オフィスで働く社員にフリーアドレス導入の目的やメリットをしっかり理解してもらえるよう、全社会議の場などを活用して意思統一を図りましょう。もしフリーアドレスの導入に批判的な職場や事業所がある場合は、直属の上司から部下に必要性を説得してもらうことも有効です。

6.2 スムーズな運用を支える仕組み・体制づくりに取り組む

フリーアドレスの導入を成功させるには、安定的な運用を下支えする仕組みや体制づくりが必要です。ただ座席を自由に選べるようにするだけではフリーアドレスは定着しません。社員が働きやすく、荷物や私物などを整頓しやすい環境を同時につくりあげる必要があります。

コミュニケーションを活性化させたい場合は、オフィスを回遊できるようジグザグにデスク配置をおこなうことがおすすめです。逆に、集中力の妨げにならない環境を整えたい場合は、ワークスペースとは別に会議室や執務室、応接室、防音ブースを設置するなど工夫をしましょう。フリーアドレスを導入しない部門については専用スペースを設け、共有スペースとの距離を空けるなどのオフィスレイアウトを取り入れることも有効です。

机や椅子などのオフィス家具にも工夫が必要です。例えば、バッグやパソコンなど、業務に必要な持ち物を収納するためのロッカーを置くことや、自由に動かせる可動式チェアやキャスター付きのワゴンなど、使い勝手の良い家具があると便利です。他にも、どこからでも業務ができるようにするための無線LANの完備や、持ち運びやすいノートパソコンやモバイル端末の導入、私物や社内備品の収納ルール、セキュリティガイドラインなどを整えることも必要です。

6.3 導入後も反応や課題を整理して改善を続ける

フリーアドレスを導入しただけで安心してはいけません。むしろ、導入後にどうやって運用していくかが定着の鍵です。

定期的にアンケートを実施するなど、実際に働く社員の意見を吸い上げるようにしましょう。寄せられた意見から課題を抽出し、どうすればよりよくなるのか、改善を続けることが大切です。

フリーアドレスの導入方法と流れ

長期にわたり、しっかり活用されるフリーアドレスにするためにはどのように準備を進めればよいのでしょうか。ここではフリーアドレスの基本的な導入方法について解説します。

7.1 導入目的とゴールを確認する

まずはフリーアドレスの導入目的とゴールを設定します。

目的や目標を定めないことには成果を判断することもできません。また、「なぜフリーアドレスを導入するのか」を全社に周知する際にも目的の具体化が必要です。

準備期間を効率的に活用できるよう、導入スケジュールを明確化することもおすすめです。

7.2 フリーアドレスを導入する部署を決める

次に、フリーアドレス導入の効果があると見込まれる部署を選定します。

フリーアドレスの導入は、全社で一斉に始めるのではなく、事業所・部署単位で導入を検討することが重要です。例えば、外回りの多い営業部門、リモートワークの多い企画・マーケティング部門などが導入候補となります。機密情報の多い人事・経理・法務などのバックオフィス系の職種や、出社率の高い事務職・総務、デスクトップパソコンを活用するエンジニア、クリエイターや設計職などの職種は、フリーアドレスの導入効果が薄いと考えられます。そのため、これらの職種については自由席とは別に、専用フロアや専用スペースを設けるのがおすすめです。

7.3 用意する座席の数を決める

導入する部署が決まったら、用意する座席の数を決めていきます。部署ごとの在席率の実態を把握し、出社率が高い日でも席数が不足しないよう設定しましょう。

移転や改装にあわせてフリーアドレスを導入する場合は、移転先の坪数・面積などを確認の上、無駄なスペースが空くことがないか、オフィスレイアウト・デザインを見直すことが重要です。

7.4 フリーアドレスが定着するよう働きかける

フリーアドレスを定着させるためには社員一人ひとりへの働きかけが欠かせません。

最初に設定した導入目的とゴール、運用ルールやマニュアルを広く周知しましょう。全社員向けの説明会を実施する、運用ルールやマニュアルを社内ツールで周知するなどの方法が考えられます。場合によってはルールやマニュアル作りの段階から導入部署の社員に参加してもらい、導入に向けた機運を高めるのもおすすめです。

フリーアドレス以外の選択肢を検討するのも有効

フリーアドレスの導入を検討するにあたり、「コロナ禍を経て出社する人数が減ったのでオフィスを効率化したい」「社員の勤務環境を改善したい」「多様な働き方を応援したい」など、さまざまなニーズがあるかと思います。こうしたニーズや課題の解決には、フリーアドレス以外の選択肢もあります。この章では、企業のオフィススペースの有効活用やコスト削減、働き方改革を支援する、フリーアドレス以外の選択肢について紹介します。

8.1 AWS(アクティビティ・ベースド・ワーキング)

ABW(Activity Based Working)とはオフィスワークにこだわらず、業務内容に応じて自宅やカフェなどを働く場所にできることです。

フリーアドレスはあくまでオフィスの中に固定席を設けない座席の運用方法であるのに対し、ABWの場合は目的に応じて様々な作業環境の中から適切なものを選ぶことができる働き方を指します。

ABWには、作業環境の選択肢を広げることで、生産性・創造性の向上を享受できるメリットがあります。

「ABWとは?意味やフリーアドレスとの違い、メリットやオフィス活用方法を解説」を読む▶

8.2 レンタルオフィス

オフィススペースのコスト削減やコミュニケーションの活性化を考えている場合には、レンタルオフィスを活用するという選択肢も有効です。

レンタルオフィスには、オフィス家具を始めビジネスに必要な什器や設備機器が備わっており、オフィスにかかる初期費用を抑えられます。他の入居企業とのコミュニケーションも生まれるため、新たなビジネスチャンスも期待できるでしょう。また、共有スペースをフリーアドレス形式で使えるシェアオフィスも、オフィスの効率化や多様な働き方への対応に効果的です。

ワークスタイリングは、利便性の高い主要ビジネスエリアに展開するレンタルオフィスです。活用することで多様な働き方に対応できます。常駐先への移動に便利なサテライトオフィスとして活用いただくのもおすすめです。時代の変化に応えるオフィスをお求めの場合は、ぜひワークスタイリングの活用をご検討ください。

まとめ

ICT技術の目覚ましい進歩や働き方の多様化などを背景に、導入する企業が増えてきたフリーアドレス。しかし、闇雲にフリーアドレスを採用しても有効活用はできません。自社の業務内容や社員の出社状況を見極めたうえで、フリーアドレスの採否や導入範囲を決める必要があります。状況に応じ、レンタルオフィスやシェアオフィスの活用も視野に入れた検討をおすすめします。

ワークスタイリングは、社員にとっても利便性の高い都心の主要オフィスエリアにレンタルオフィスを展開しています。最新のオフィス設備を備えており、コストを抑えながら効率的なオフィス空間を実現できます。

ワークスタイリングでは、申し込み前の見学や各種お問合せも受け付けております。フリーアドレスと並行してレンタルオフィスやシェアオフィスのご利用を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

その他の

コンテンツを見る

-

2024年ワークスタイリングの利用に関するアンケート調査結果

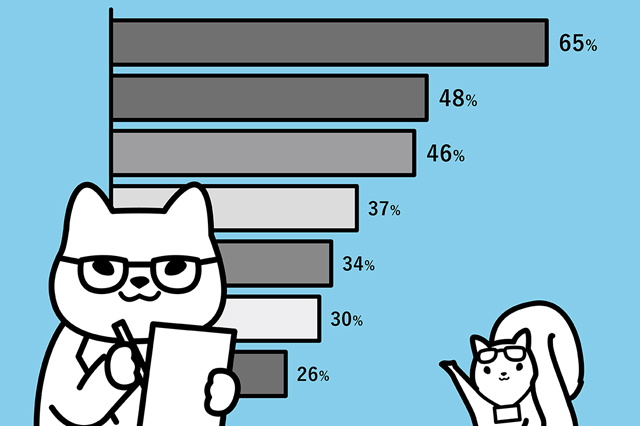

「すべてのワーカーに『幸せ』な働き方を。」をパーパスに掲げるシェアオフィス「ワークスタイリング」では、今後のサービス設計に活用するため、ご利用者の皆さまを対象に、ワークスタイリングの利用に関するアンケート調査を実施いたしました。

-

働きやすい職場環境とは?特徴や具体的な施策5選

働きやすい職場環境を整備することで、生産性の向上や離職率の低下など、さまざまなメリットがあります。本記事では、働きやすい職場環境の特徴や具体的な施策をわかりやすくまとめました。職場環境を整えて、社員のパフォーマンスを向上させましょう!

-

小規模オフィスにおすすめのレイアウト5選!特徴やポイントも紹介

小規模オフィスのレイアウトのポイントを徹底解説!小規模オフィスはレイアウトの自由度が高く、導入コストも抑えやすいところが特徴です。具体的なアイデアやよくある事例を知りたい方のために、おすすめのレイアウトもピックアップして紹介します。