行政書士はバーチャルオフィスを事務所登録できない?その理由や条件について解説

行政書士などの士業の方は、バーチャルオフィスを事務所として登録することができないため注意が必要です。本記事では、行政書士の事務所登録できるオフィスの要件や、バーチャルオフィスを事務所として登録できない理由、バーチャルオフィスの活用方法、レンタルオフィスでの開業について解説します。これから行政書士として開業する方は必見です。

行政書士はバーチャルオフィスを事務所登録できる?

行政書士は、バーチャルオフィスを事務所として登録できません。その理由は、バーチャルオフィスは行政書士法の事務所要件(※)を満たさないからです。行政書士がバーチャルオフィスを活用する例や、登録できるオフィスの要件については3章、4章で解説しています。

バーチャルオフィスとは、実際に入居せず、オフィスの住所や電話番号を借りられるオフィスのこと。行政書士として活動していくために必要な、顧客と相談や面談を行う応接スペースがありません。行政書士は事務所なしでは開業できないため、以下でバーチャルオフィスを事務所として登録できない理由について解説します。

行政書士がバーチャルオフィスを事務所として登録できない理由

顧客のプライバシーを守れない

行政書士はバーチャルオフィスを事務所として登録できない理由の1つ目は、顧客のプライバシーを守れないことです。行政書士は、業務で顧客の情報を適切に管理する必要がありますが、バーチャルオフィスは、独立したスペースがありません。

そのため、行政書士の事務所として登録する際は、顧客のプライバシーを守れる独立したスペースを用意する必要があります。自宅を事務所とする際も、居宅部分と事務所スペースがしっかりと区別されている環境が必要なので注意しましょう。

使用権限が適切でない

行政書士がバーチャルオフィスを事務所として登録できない理由の2つ目は、事務所の使用権限が適切でないことが挙げられます。例えば、賃貸マンションや貸事務所などの1室を利用する場合、事務所として利用することについて、大家さんや管理会社の承諾が必要です。

自宅の場合でも名義人が行政書士本人でない場合、名義人の承諾が必要になります。行政書士の事務所として登録する場合は、使用権限が適切であるかどうか事前に確認しましょう。

行政書士に必要な設備がそろっていない

行政書士がバーチャルオフィスを事務所として登録できない理由の3つ目は、行政書士に必要な設備がそろっていない点です。行政書士として活動するためには、デスク、椅子、パソコン、複合機、書類保管庫、金庫などが必要になります。

また、顧客と相談や面談を行う応接スペースも必要ですが、バーチャルオフィスには独立したスペースがありません。貸会議室を利用した場合でも、共有スペースとなるため、面談する場所がないと判断される場合もあるため注意しましょう。

行政書士のバーチャルオフィスの活用例

名刺や許認可申請で住所を活用する

行政書士は、バーチャルオフィスの住所を名刺や許認可申請で活用できます。バーチャルオフィスの所在地によっては東京や大阪などの都心部に住所を構えられるため、行政書士としての信用度を高められます。また、都心部に賃貸事務所を借りるよりも、安値で住所を借りられるのもメリットです。

また、バーチャルオフィス以外に事務所として利用する物理的なスペースを用意しておけば、バーチャルオフィスの住所を許認可申請の住所として利用することが可能です。例えば、自宅の1室を事務所の物理スペースとして活用すれば、許認可申請にバーチャルオフィスの住所が使えます。

自身のプライバシーを確保する

バーチャルオフィスは、行政書士自身のプライバシーを確保できます。名刺やウェブサイトに自宅の住所を記載すると、第三者に自宅住所が知られてしまいますが、バーチャルオフィスの住所を利用すれば個人情報を公開する必要がなくなります。

自宅住所を公開すると個人情報が漏洩し、トラブルに巻き込まれてしまう恐れもあるのでバーチャルオフィスを活用して自身のプライバシーを確保しましょう。

行政書士の事務所登録できるオフィスの要件は?

行政書士が事務所登録できるオフィスの要件は、以下の通りです。

・事務スペースおよび接客スペースがあること

・書類保管庫、事務用机、椅子、プリンター、電話など必要な設備がそろっていること

・照明および規定の電源設備、通信回線設備があること

・物件の所有者から使用承諾を得ていること

・賃貸物件の場合は賃貸契約が1年以上の契約書の確認が取れること

事務所設置にあたり、さまざまな要件を満たす必要があるため、事務所として登録できる物件かどうか不明な場合は行政書士の事務局に相談してみましょう。

行政書士が事務所登録できる住所は?

行政書士が事務所登録できる住所は、以下の3つです。

・賃貸事務所

・レンタルオフィス

・自宅

賃貸事務所は、コストはかかりますが、好きな設備や環境にできるのがメリット。内装や設備の配置なども自由に変更できるため、資金に余裕がある人におすすめです。

レンタルオフィスは、賃貸事務所よりも初期費用や固定費を抑えられるのがメリット。鍵付きの部屋も用意されているため、顧客のプライバシーも確保できます。

自宅に事務所を構えれば、通勤時間を短縮できるのがメリットです。ただし、顧客のプライバシーを配慮できる独立した空間が必要です。

費用を抑えるためにレンタルオフィスへの住所登録を検討している方は、こちらの記事もご確認ください。レンタルオフィスの選び方などもご紹介しているので、どのレンタルオフィスを選ぼうか悩んでいる方も必見です。

レンタルオフィスとは?定義や選び方、メリット・デメリットを解説

行政書士はレンタルオフィスで開業が可能!

行政書士は、レンタルオフィスでの開業は可能です。レンタルオフィスとは、専有スペースを限られた期間、限られた人数で借りることができるサービスです。通常の賃貸オフィスと違い、デスクや椅子などの家具やオフィスツールが備え付けられているかオプション申込で利用できるため、各自で手配する必要がありません。

また、賃貸事務所よりも敷金や礼金などの初期投資を抑えることができ、電気代や水道代といった固定費もかかりません。行政書士や会計士などの士業の方が初期投資を抑えて開業するには、レンタルオフィスの利用がおすすめです。

また、内装工事や家具やオフィスツールの準備が不要なため、賃貸と比較して、短期間で入居することが可能です。レンタルオフィスについては以下の記事でも解説しています。併せてご覧ください。

行政書士の登録だけしたい場合はどうする?

すぐには活動しないけれど、行政書士の登録だけしたいという方は、日本行政書士会連合会の行政書士名簿、各都道府県の行政書士会に行政書士としての登録が必要です。ただし、行政書士の手続きには登録料や年会費の支払いや、事務所の審査なども必要になるため、費用と時間がかかることを理解しておきましょう。

また、行政書士としてすぐに活動を開始しない場合は、すぐに登録しなくてもよいでしょう。行政書士の登録には期限がないため、登録や必要な準備を行えば、いつでも行政書士として登録が可能です。

※E-GOV 行政書士法参照

行政書士の事務所登録におすすめ!三井不動産が展開する「ワークスタイリングFLEX」

行政書士は、事務所としてレンタルオフィスを利用するのがおすすめ。三井不動産が展開する「ワークスタイリングFLEX」は、企業の経営環境や目的、人数や期間などに柔軟に対応するレンタルオフィスサービスです。

1ヶ月、1席単位で利用できるため、短期間から中長期、少人数から大人数までさまざまなビジネスシーンに対応可能。デスクやオフィス家具、Wi-Fiなどのインフラ、会議室といった必要な設備がそろっているため、すぐに行政書士としてビジネスをスタートできます。

また、自宅がオフィスとしてあり、登記場所や気分を変えて仕事する場所が欲しい場合は、「ワークスタイリングBASE」もおすすめ。専有個室なしで登記と契約拠点のオープンスペースを無料で利用できるサービスです。「東京ミッドタウン」「東京ミッドタウン日比谷」「東京ミッドタウン八重洲」など立地のよいビル14か所で展開しているため、行政書士としての信用度を高められます。

契約拠点のオープンスペースも無料で利用できるので、自宅以外で作業できる環境がほしい行政書士の方におすすめ。会議室も利用できるため顧客との面談や相談にも活用いただけます。

また、「ワークスタイリングBASE」はセキュリティ対策がしっかりしていることもサービスの特徴の1つのため、顧客情報を取り扱う行政書士の方にはぴったりです。さらに、全国約550拠点に展開するシェアオフィス「ワークスタイリングSHARE/SOLO」も別途料金にて利用できるので、場所を選ばず仕事に打ち込めるのも魅力の1つです。ぜひご検討ください。

その他の

コンテンツを見る

-

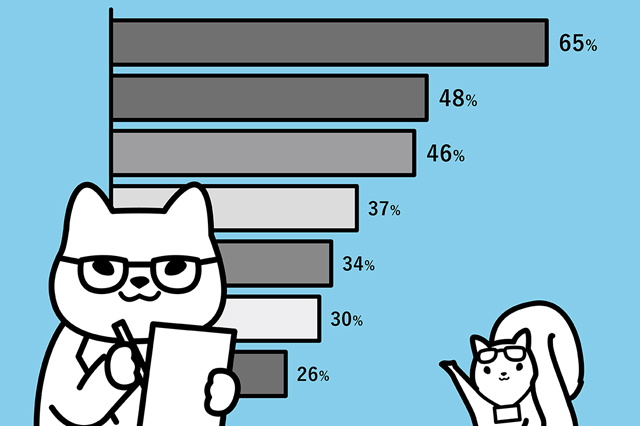

2024年ワークスタイリングの利用に関するアンケート調査結果

「すべてのワーカーに『幸せ』な働き方を。」をパーパスに掲げるシェアオフィス「ワークスタイリング」では、今後のサービス設計に活用するため、ご利用者の皆さまを対象に、ワークスタイリングの利用に関するアンケート調査を実施いたしました。

-

働きやすい職場環境とは?特徴や具体的な施策5選

働きやすい職場環境を整備することで、生産性の向上や離職率の低下など、さまざまなメリットがあります。本記事では、働きやすい職場環境の特徴や具体的な施策をわかりやすくまとめました。職場環境を整えて、社員のパフォーマンスを向上させましょう!

-

小規模オフィスにおすすめのレイアウト5選!特徴やポイントも紹介

小規模オフィスのレイアウトのポイントを徹底解説!小規模オフィスはレイアウトの自由度が高く、導入コストも抑えやすいところが特徴です。具体的なアイデアやよくある事例を知りたい方のために、おすすめのレイアウトもピックアップして紹介します。