ニューノーマルとは?

新しい働き方と背景、今後の課題について解説

ニューノーマル時代に入り、それ以前の常識からは想像しにくいような課題が浮き彫りになりました。

きっかけは、私たちの生活を大きく変えた新型コロナウイルス感染症の流行を筆頭に、特に2020年以降は人々の生活が大きく変わったことにあります。テレワークの推進、時差出勤の推奨など、感染拡大を防ぐための行動変容はビジネスシーンにも影響を及ぼす結果となりました。

そんななかで注目を集める「新しい常態」を意味する「ニューノーマル」というキーワードの定義・概念について説明します。

ニューノーマルとは?

ニューノーマル(New Normal)は「新常態」や「新常識」と直訳され、もともとはビジネスや経済における大きな変革を表す言葉です。しかし、新型コロナウイルス感染症が流行した2020年以降は、定義が「新しい生活様式」へと意味合いが変化しつつあります。

まずは、過去と現代のニューノーマルについて、経済史と考え方の変化を見ていきましょう。

1.1 過去の「ニューノーマル」

コロナ禍以前、いわゆる「プリコロナ」の時代は、「ニューノーマル」は生活様式の変化を指した言葉ではなく、ビジネスや経済面における大きな変革を表す言葉でした。

1990年代から2000年初頭にかけて、テックカンパニーの台頭により急速にネット社会が進化しました。具体的には、携帯電話の普及による電子メールの一般化、検索エンジンなどのITサービスの充実、IoTサービスの登場などが挙げられます。

その後、2003年のITバブルを経て激変した米国経済を表現する言葉として、投資家のロジャー・マクナミー氏が提唱したとされています。

転換期と呼べる時期が訪れるたび、ニューノーマルは関心を集めます。たとえば、2008年に投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻し、リーマンショックが起こると世界中が金融危機に見舞われ、日本経済も景気後退に陥りました。世界経済の危機を引き起こした米国の連邦準備制度理事会(FRB)は、リーマンショックを受けてゼロ金利政策を講じました。

そして翌年の2009年、アメリカのエコノミストであるモハメド・エラリアン氏が「景気が回復したとしても以前の状態には戻らない」というニューノーマルの考え方を提唱したことを契機に、再び注目が集まるようになりました。

1.2 コロナ禍における「ニューノーマル」

プリコロナの時代に起こった1990年代から2000年初頭のニューノーマルを1度目、そして2008年のリーマンショックを2度目とすると、新型コロナウイルス感染症の影響下により発生したニューノーマルは3度目に数えられます。2020年以降に起こった3度目の「ニューノーマル」は、主に新型コロナウイルス感染症の対策を中心とした行動変化のことを指しています。

パンデミックによる緊急事態宣言の発表後は特に、「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗いの奨励」など人との接触を避けて、感染リスクを減らす対策の必要性が高まりました。危機的状況のなかで集団感染(クラスター)を防ぐため、一人ひとりの生活意識や行動に強い影響を与えるものになっているのが特徴でした。一連の流れを通して、外出が減ったことでECサイトが台頭するなど、消費者の購買行動も大きく変化しました。

また、ビジネスシーンにおいても行動や空間が強く意識されるようになりました。テレワークの導入によってオフィスの人口密度をできるだけ減らしたり、顧客との商談などの営業活動や、自社での会議がオンラインにておこなわれるようになったりと、仕事環境そのものが変化を遂げつつあります。

1.3 コロナ後(2023年以降)の動向

オフィスに出社するのが当たり前という思い込みを払拭するきっかけとなったのが、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の発令でした。2020年以降、多くの企業が「在宅勤務」や「オフピーク通勤」という選択肢を取り入れるようになりました。

リモートワークの浸透により、感染症対策の効果はもちろん、ビジネスパーソンにとって大きな負担であった通勤ラッシュによる負担の緩和は、コロナ後も非常に好評です。コロナショックから景気回復して、感染症による生活様式の変化が定着した後のポストコロナ時代である2025年現在でも、在宅勤務やオフピーク通勤を望むビジネスパーソンは増加しています。厚生労働省が推進する働き方改革においても、フレキシブルな働き方を実現できる在宅勤務は相性が良く、在宅勤務を受け入れられるかどうかが企業の新たなアピールポイントになっています。

一方、在宅勤務をどのように取り入れるかは企業によって意見が分かれるところです。例えばGoogleでは完全なリモートワークを廃止し、「週3日のオフィスへの出勤」を評価の一部に組み込むことを発表しています。

また具体例として、日本国内においては、楽天グループが出社日を週4日に増やしたり、ホンダが本社を中心に原則オフィスワークに切り替えたりといった成功事例もあり、コロナ禍以前におこなわれていたオフィスでの業務に回帰する流れも起きています。

リモートワークには通勤時間の短縮や個々に合った働き方ができるなどの大きなメリットがある反面、業種によっては非対面ゆえの不都合がある場合も多くあります。必ずしもリモートワークだけが正解とはいえない状況です。

そのため、今後は職場勤務と在宅勤務の長所を両立させる「一週間の○日は家、残りの日数はオフィスで働く」というハイブリッドワークがよりいっそう注目されると予想されています。

ハイブリッドワークについては以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

ニューノーマル時代の働き方と変化

新型コロナウイルス感染症の拡大が起こると、働き方も大きく変化を遂げました。会議や商談のオンライン対応により顧客の選択肢を増やして営業力を高めるなど、デジタル技術を用いた企業活動そのものが変化しました。

ここでは、そんな「ニューノーマル」時代の働き方の変化について説明します。

2.1 テレワークの普及

ビジネスパーソンを取り巻く大きな変化として挙げられるのは、やはりテレワークの普及ではないでしょうか。

従来はオフィスに通勤し、一ヵ所に集まって仕事をおこなうことがスタンダードでした。しかし、特にコロナ禍以降はより高度なネット社会が常態化し、オンライン環境を駆使することで、どこでも仕事をすることが可能となりました。

これにより通勤時間や通勤ラッシュの負担がなくなり、ビジネスパーソンの労働環境は大きく改善しました。

2.2 オンライン会議・商談の増加

対面を避けたオンラインによる会議や商談のケースも増加しました。移動コストの削減に加え、録音・録画が容易であることから議事録をとる手間が省け、後で確認ができるため、業務効率も上がります。時間の有効活用ができるためより多くの顧客と接点を作れたりするなど、メリットが多数存在します。

2.3 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

コロナ禍による「対面忌避」の傾向は、かねてより叫ばれていたDXの推進をさらに後押ししました。

デジタル技術を導入することで、従来は属人的であった分野をいかに無人化、効率化するかという取り組みには多くの企業が挑んでおり、さまざまな業種や分野にDXの波が広がっています。

ニューノーマル時代の課題と注意点

ここまで説明してきたように、ニューノーマル時代の到来はビジネスシーンに大きな変化をもたらしました。たとえば、テレワークの導入により場所や時間に囚われない働き方ができるようになるなど、多くのメリットがあります。

一方で、評価制度やオフィス自体のあり方の見直しなど、変化によって生まれた課題や注意点への根本的な対策も急がれています。

3.1 変化への対応が求められる

ニューノーマル時代では、次世代AIサービスの登場により、人と人を介した従来型のコミュニケーションはさらにデジタル技術で代替されると予想されます。それに伴い、業務全般のデジタル化が進められていくでしょう。

さまざまな新技術が投入され、絶えずアップデートを続ける昨今において、最新情報の収集はビジネスパーソンの必須項目となっています。

感度高くアンテナを張っておくことはもちろん、新技術のメリットとデメリットを見極め、一歩先を予測しながら、自社にとって有益ならば臆せず取り入れるような柔軟さも要求されます。

3.2 コミュニケーションの質や頻度が落ちやすい

リモートワークを始め、オンラインを通じてビジネスができることは立地や時間的制約が少なくなるというメリットがあります。

しかし、オンラインミーティングなどのWEB会議やリモートワークが常態化することで、これまで何気なくしていた「ちょっとした雑談」が発生しづらいという問題点もあります。

従来のオフィス型ビジネスなら食事や休憩のタイミングなどで投げかけることのできた雑談や相談も、オンラインでは目的のみが遂行されがちです。また、相手の表情も読み取りにくい点からも、投げる側も受ける側も身構えた状態でコミュニケーションを取ることになります。そのため、やり取りの頻度自体が低下していくことが予想されます。特に規模の大きい企業であるほど従業員が多いため、個々人をフォローするのが困難な傾向にあります。

コミュニケーション不足による生産性の低下を防ぐために、メールやチャットなどを活用して文章でコミュニケーションが取れる環境を整備することが重要です。また、定期的に1on1で対話する面談の機会を設けてフィードバックしたり、アサーティブ・コミュニケーションの実践など、組織全体で取り組んでいく必要性が高まっています。

3.3 モチベーションが下がりやすい

テレワークの普及により、より自由度の高い勤務形態が可能となりましたが、一方で、仕事のモチベーションが低下するリスクにも注意が必要です。

社内ルールなど労務管理を整えたとしても、勤務中の従業員の様子を確認する手段は限られており、連絡手段が電子メールやチャットに限定されます。そのため、従業員のエンゲージメントが下がり、オンオフの切り替えができず業務効率が下がるケースへの対策も重要です。

モチベーションの低下には、具体例としてモチベーションマネジメントスキルや短期目標の設定、評価制度の見直し、インバスケット研修の導入、働く環境の整備などの対策が求められます。

3.4 セキュリティリスクが高まりやすい

オンラインでのビジネスにおいて忘れてはならないのが、セキュリティインシデントの問題です。データベース管理やWEB会議など、オンラインでのあらゆる行動ややり取りは常に情報漏洩のリスクにさらされています。また、近年はサイバー攻撃による損害リスクやコンプライアンス違反への対応の重要性も注目されています。

現在のオフィスの通信環境や情報システムのセキュリティを見直すことはもちろん、場合によっては「ワークスタイリング」のようにビジネスに最適な通信環境と高いセキュリティ対策が完備されたオフィスサービスを利用するのも有効な手段です。

また、個々人の意識を高めるためにも、セキュリティ研修などをおこなうと効果的です。

3.5 評価制度の改訂・見直しの必要がある

「ニューノーマル」に合わせた働き方の変化は、業務の効率化やビジネスパーソンのモチベーションアップなど、たくさんのメリットを生み出しました。しかし、従来の評価制度で想定されていない働き方であることには注意が必要です。

リモートワークによって時間と場所を選ばず働けるようになったことで、従業員の勤怠管理など、上司が部下の業務態度を知ることは困難になりました。代わりに成果主義を推し進めるにしても、後輩の指導や周囲への好影響など「チームワーク面での加点」を取りこぼすおそれがあり、勤務状況の見える化や個々人のスキルマップ作成など、企業は「ニューノーマル」時代に合った評価フローの見直しを求められています。

3.6 オフィス環境の見直しによる業務効率化が求められる

見直しが求められるのは評価制度や働き方、情報セキュリティ対策だけではありません。前述のとおり、オンラインコミュニケーションが増えたことによってビジネスの形態や注意すべき点は大きく変化し、これまでのやり方だけでは通用しない場面も増えてきました。

そのため、企業は時代の変化に合わせて、ビジネス活動の拠点となるオフィスを最適な環境に整える必要があります。

オンライン打ち合わせのための区切られたスペースを用意したり、テレワークの普及によるコミュニケーション不足を解消するための工夫も必要になってくるでしょう。

「ワークスタイリング」なら、オンラインでの会議や商談がスムーズにできる通信環境やセキュリティに加え、ニーズに合わせた会議室や完全個室のワークスペースがあり、さまざまなビジネスシーンに合った快適な環境が揃っています。

ニューノーマル時代に求められるスキル

「ニューノーマル」時代の変化にともない、新たな問題点が浮き彫りになったことにより、課題解決に向けてビジネスパーソンに求められるスキルも大きく変わってきています。数あるなかでも第一に求められるスキルはやはり、自発的なコミュニケーションスキルではないでしょうか。

オンライン中心のやり取りが活性化されたことで社内でのちょっとした雑談が困難になったなか、円滑な人間関係を築くためには、能動的なコミュニケーションを投げかけていく必要があります。丁寧かつ好感を与えられるコミュニケーションを意識することが求められます。

また、リモートワークを導入することで場所と時間の制約から解放された一方で、オフィスという環境でビジネスができなくなったことによるモチベーション維持の問題もあります。そのため、自由な環境でも自身を管理するセルフマネジメント力やモチベーションマネジメントスキルも、昨今のビジネスパーソンに求められる素養です。タスク管理ツールを活用するなど、やる気の上下に影響されないパフォーマンスを発揮できる環境の構築が求められます。

ニューノーマル時代においては、コレクティブ・ウェルビーイング(Collective Wellbeing)を意識することも重要です。これは、組織やチーム全体が良好な状態を共有していることを指します。具体的には、チームメンバーとのつながりやオンオフの切り替えができる時間の確保、物理的空間と仮想空間を両立する働き方におけるサポートなどが挙げられます。

ニューノーマル時代に適した「オフィス」の活用法

「時代の変化に合わせたオフィスの活用法はいくつかありますが、注目を浴びているものの一つが「ハイブリッドワーク」です。ハイブリッドワークとは、オフィスに出社するオフィスワークとサテライトオフィスや自宅など出社せず働くテレワークを組み合わせた働き方です。

従来の固定オフィスの場合は社員一人ひとりに個別の席が与えられ、基本的にそこで仕事をおこなうのが一般的でしたが、各地に拠点があるレンタルオフィスサービスを利用すれば、ワークスタイルやその日の業務に合わせた柔軟な働き方をすることが可能です。それによって生まれる機動力と柔軟性はビジネスのスピードアップや生産性の向上に繋がる可能性があります。

しかし、フリーアドレス化は業種によっては導入が難しい施策であることも事実です。また、社員の流動性の高さゆえ、うまく管理していないと必要な際に連絡がつきにくくなるなどのリスクもあります。さらに、拠点となるオフィスの立地や利便性にもビジネス効率が大きく左右されます。

三井不動産の提供する「ワークスタイリングBプラン(FLEX)」なら、都心部に複数ある拠点のどれもが好立地に存在し、高いアクセス性を誇っています。加えて受付スタッフによる職場の環境整備も常時おこなわれており、常に最適な状態で気持ちよくビジネスに取り組めます。

従来型のオフィスに依存しない働き方が普及することで、今後オフィスはより快適かつ意義ある存在であることが求められるでしょう。自社においてどのような在り方のオフィスが望ましいのか、社員は何を求めているのか、今一度検討していく必要があります。

まとめ

「ニューノーマル」時代の到来によって働き方は劇的な変化を遂げました。オンラインやデジタル技術の活用によるビジネスの柔軟性獲得、市場拡大などの絶大なメリットがある反面、コミュニケーションの質や頻度の低下など、リスクも必ず存在します。

しかし、絶えず状況が変化するなかにあっても、最新の情報と商習慣の変化をしっかりととらえて対応する心構えがあれば、時代の変化をチャンスに変えてビジネスを拡大することが可能です。持続可能なビジネスモデルを構築していくことで、今後のあらゆるリスクに備えることもできます。

働き方や顧客ニーズの変化にいち早く対応するために必要なオフィス機能を、「ワークスタイリングBプラン(FLEX)」は備えています。都心を中心とした好立地かつハイクオリティな空間に最新設備を完備しているため、取引先へのアピールはもちろん、社員のモチベーションアップにも寄与します。また、オフィスの住所を法人登記してのご利用も可能ですので、お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。

レンタルオフィスの契約をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

その他の

コンテンツを見る

-

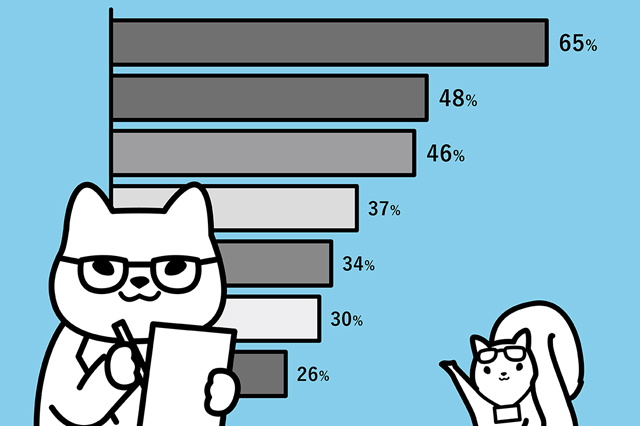

2024年ワークスタイリングの利用に関するアンケート調査結果

「すべてのワーカーに『幸せ』な働き方を。」をパーパスに掲げるシェアオフィス「ワークスタイリング」では、今後のサービス設計に活用するため、ご利用者の皆さまを対象に、ワークスタイリングの利用に関するアンケート調査を実施いたしました。

-

働きやすい職場環境とは?特徴や具体的な施策5選

働きやすい職場環境を整備することで、生産性の向上や離職率の低下など、さまざまなメリットがあります。本記事では、働きやすい職場環境の特徴や具体的な施策をわかりやすくまとめました。職場環境を整えて、社員のパフォーマンスを向上させましょう!

-

小規模オフィスにおすすめのレイアウト5選!特徴やポイントも紹介

小規模オフィスのレイアウトのポイントを徹底解説!小規模オフィスはレイアウトの自由度が高く、導入コストも抑えやすいところが特徴です。具体的なアイデアやよくある事例を知りたい方のために、おすすめのレイアウトもピックアップして紹介します。