バーチャルオフィスとは?法人登記はできる?メリットからオフィスの選び方まで紹介

バーチャルオフィスとは、「実際に入居はせず、住所や電話番号のみを借りて本社所在地として利用するサービス」のことです。ワークライフバランスを大切にしながら自分らしい働き方をしたいニーズが高まっていることを背景に、バーチャルオフィスの需要が高まっています。

さまざまな企業がバーチャルオフィスのサービスを提供しており、利用できるサービスの種類にも違いがあるため、どのように選べば良いか悩む人も多いでしょう。

本記事では、バーチャルオフィスの説明から、バーチャルオフィスでの法人登記におけるメリット、実際に法人登記するバーチャルオフィスの選び方について解説します。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、実際に入居はせず、住所や電話番号のみを借りられるサービスのことです。

実際に仕事をする場所を提供するコワーキングスペースや、レンタルオフィスとは異なります。

バーチャルオフィスは、これからビジネスを発展させていきたい起業家やフリーランス、個人事業主など、幅広いビジネスパーソンに活用されています。

1.1 バーチャルオフィスでできること

バーチャルオフィスでできることは多岐にわたります。主な内容は、以下の通りです。

・法人登記(住所や電話番号の貸し出し)

・私書箱の設置

・郵便物の受取・転送サービス

・電話転送・受付サービス

・来客対応

・コワーキングスペースの利用

・貸し会議室の利用

・荷物の受け取り

※施設により異なります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

バーチャルオフィスでは、住所と電話番号だけを借りて名刺や公式HPに記載したり、法人登記する際に本店所在地として住所を使用できたりします。無料もしくは有料オプションによる私書箱の設置、郵便物の受取・転送、電話の転送サービスや電話受付サービス、来客対応などのサービスが代表的です。

また、バーチャルオフィスのなかには、コワーキングスペースや貸し会議室の利用ができる場所もあるので、取引先との会議や打ち合わせが多い場合は、その点もチェックしておくと良いでしょう。

1.2 バーチャルオフィスと住所貸しサービスとの違い

バーチャルオフィスは住所貸しサービスと混同されることがありますが、両者には異なる点があります。住所貸しサービスは主に住所のみを提供するサービスであり、私書箱やトランクルームなども含まれるため、ビジネス以外の用途でも使用されます。

これに対してバーチャルオフィスは、住所の提供に加えて法人登記が可能であったり、郵便物や荷物の受取、会議室の利用ができたりと、ビジネスを展開する上で必要なサービスも提供していることが特徴です。事業の規模や業務内容を考慮してバーチャルオフィスと住所貸しサービスのどちらが適しているか検討すると良いでしょう。

バーチャルオフィスでの法人登記の手順

バーチャルオフィスを選ぶ際、個人事業主としてではなく会社設立を希望している場合は、法人登記ができるかどうかを事前に確認する必要があります。

法人には、株式会社や持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、特例有限会社など、さまざまな形態があります。会社設立の際は、これらすべての法人について登記が必要です。

バーチャルオフィスを利用して法人登記する際の流れは下記の通りです。基本的には、自宅や賃貸オフィスを利用して登記する場合と同じ手順です。

1. バーチャルオフィスを契約する

2. 法人化する会社の形態や事業目的などの基礎情報をまとめる

3. 定款を作成する

4. 資本金の払い込みをする

5. 法務局で登記申請する

法人登記の申請方法は、「窓口で申請」「郵送で申請」「オンラインで申請」の3つから選択できます。

バーチャルオフィスのなかには、法人化する際の支援を受けられるバーチャルオフィスもあります。必要に応じて利用すると良いでしょう。

なお、法人成りすると費用が高くなるバーチャルオフィスも存在します。法人成りした後の料金プランも確認しておきましょう。

銀行口座の開設はできる?

バーチャルオフィスを利用して法人化した場合、銀行口座の開設が難しいのではないかと不安に感じる人がいるかもしれません。

バーチャルオフィスを利用して法人登記した場合でも、法人口座の開設や融資を受けることは可能です。しかし、なかにはバーチャルオフィスを利用している企業の法人口座開設を不可としていたり、厳しい条件を課していたりするケースもあります。

融資に関しても、実態のあるオフィスが不要な事業であることや、事業内容、将来性を説明できれば、バーチャルオフィスであることが融資の申し込みに不利に働くことはないでしょう。

バーチャルオフィスを利用するメリット

バーチャルオフィスを利用する主なメリットは、以下の5つです。

・法人立ち上げ時の初期費用を抑えられる

・プライバシー保護につながる

・一等地の住所を利用できる

・会社設立までの時間短縮になる

・特商法対策になる

それぞれについて詳しく解説します。

4.1 法人立ち上げ時の初期費用を抑えられる

マンションやオフィスビルの一室をオフィスとして借りたり、レンタルオフィスを利用したりする場合、家賃の他にも敷金、礼金、保証金など多くの初期費用が発生します。さらに毎月の固定費も必要です。バーチャルオフィスであれば、安く住所や電話番号だけを借りられるのでコストを抑えられます。

固定費を減らす方法としては、バーチャルオフィスを利用して住所だけを借り、会議や打ち合わせのときのみコワーキングスペースや貸し会議室などを利用して変動費として支払う方法が有効です。

4.2 プライバシー保護につながる

ネットショップの運営など、個人事業主が自宅の住所を利用して登記した場合、自宅に営業電話やDMが来る可能性があります。バーチャルオフィスで住所や電話番号を借りて登記すればプライバシーが守られ、不要な電話やDMなどに対応する必要がありません。

4.3 一等地の住所を利用できる

一等地の住所を利用できることは、バーチャルオフィスを利用する大きなメリットです。バーチャルオフィスの住所は、都心であれば渋谷や青山、恵比寿、銀座などの誰もが知るビジネス街の一等地が多いことが特徴です。

都心の一等地に賃貸でオフィスを借りるとなると家賃相場は高額になりますが、バーチャルオフィスなら格安で一等地の住所を利用できます。一等地に住所を構えることでイメージアップにつながり、顧客からの信用も得やすくなるでしょう。

4.4 会社設立までの時間短縮になる

バーチャルオフィスで起業することで、会社設立までにかかる時間の短縮になります。一般的なオフィスを借りる場合、物件探しから審査、契約、入居までに数か月かかることがほとんどです。バーチャルオフィスであれば契約までスムーズに進行するため、いち早く会社を設立できます。

4.5 特商法対策になる

ネットショップなどを運営する場合、事業者は特商法(特定商取引法)に基づき、運営者の住所や氏名などの情報をホームページ上で公開することが義務付けられています。自宅をオフィス代わりにする場合、自宅の住所が公開されることに不安を感じる人もいるでしょう。

バーチャルオフィスであればバーチャルオフィスの住所や電話番号を表記できるため、安心です。

バーチャルオフィスを利用するデメリット

バーチャルオフィスの利用には多くのメリットがあり、法人登記してビジネスをしたい人や個人事業主として仕事をしたい人にとって魅力的な選択肢です。

一方で、デメリットも存在します。主なデメリットは、以下の5つです。

・他の事業者と同じ登記先住所になる

・業種によってはバーチャルオフィスで登記や開業ができない

・信用を得にくい可能性がある

・銀行で法人口座を開設できない場合がある

・郵便物の受け取りに時間がかかる

それぞれについて詳しく解説します。

5.1 他の事業者と同じ登記先住所になる

バーチャルオフィスとは、実際に入居せずに住所や電話番号のみを借りて本社所在地として利用するサービスのため、複数の企業が同じ住所を本社所在地として利用することになります。そのため、取引先がインターネットで会社の住所を検索した際に、複数の企業が同一住所に存在するのを見て不信感を抱くことがあるかもしれません。

5.2 業種によってはバーチャルオフィスで登記や開業ができない

初期費用を抑えるためにバーチャルオフィスで登記したいと考えている場合でも、事務所面積などの要件がある場合や実態を伴わないバーチャルオフィスでは登記ができない場合があります。登記ができても別途許認可や届出が必要であったり、開業届を受理されなかったりする業種もあります。

バーチャルオフィスで登記できない主な業種は下記の通りです。その他の業種であっても、登記の許認可を得られない可能性があるため、バーチャルオフィスの利用前に関係各所へ相談すると良いでしょう。

士業の方のバーチャルオフィス利用については、以下の記事でも解説しています。併せてご確認ください。

行政書士はバーチャルオフィスを事務所登録できない?その理由や条件について解説 ▶︎

バーチャルオフィスで税理士・公認会計士は開業できる?バーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用するメリットとデメリットも紹介 ▶︎

・士業(税理士・弁護士・司法書士など)

・人材派遣業

・職業紹介業

・建設業

・宅地建物取引業

・金融商品取引業

・古物商

・廃棄物処理業

・探偵業

・風俗業

※2024年6月時点の情報です。

※日本税理士会連合会 公式HP参照

※日本弁護士連合会 登録請求書等記入要領参照

※日本司法書士連合会 会則様式参照

※東京労働局需給調整事業部 派遣新規許可事務説明会資料参照

※厚生労働省 職業紹介事業パンフレット参照

※国土交通省 建設業の許可について参照

※大阪府 公式HP参照

※古物営業法参照

※東京都環境局 産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き参照

※警視庁 探偵業に関する届出書等『注意事項』参照

※警視庁 公式HP参照

5.3 信用を得にくい可能性がある

バーチャルオフィスはオフィスとしての利用実態がないため、取引先や顧客によっては信用を得られない場合があります。来客が不要な業態であれば問題ありませんが、場合によっては取引先が不意に挨拶に立ち寄ることもあるでしょう。

相手に不信感を与えないように、状況に応じてバーチャルオフィスであることを事前に伝えたり、受付が常駐しているバーチャルオフィスを利用したりするなどの対策が考えられます。

5.4 銀行で法人口座を開設できない場合がある

バーチャルオフィスで法人口座を開設する場合、自宅住所と比較すると銀行の審査が厳しい可能性があります。バーチャルオフィスは実態を伴わないため、過去にマネーロンダリング(資金洗浄)や詐欺などの犯罪に悪用された事例があるためです。

銀行によって審査の基準が異なるため、何の問題もなく法人口座を開設できるケースもありますが、金融機関の審査が厳しい傾向にあることは理解しておきましょう。

5.5 郵便物の受け取りに時間がかかる

ビジネスが拡大するにつれて、郵便や書留、宅配物などのさまざまな荷物が届くでしょう。自宅の場合は直接受け取りが可能ですが、バーチャルオフィスはバーチャルオフィス宛に郵便物が届いてから転送することになるため、郵便物の受け取りに時間がかかります。

バーチャルオフィスのなかには、速達や書留などの重要な郵便物を即日転送するサービスを提供していたり、郵便物の配達状況をパソコンなどから照会できたりする場合があります。別途郵送に手数料がかかることがあるため、郵送の手数料を含めてどのようなサービスが利用可能か確認してみると良いでしょう。

登記するバーチャルオフィスを選ぶ際の比較ポイント

法人化にあたってバーチャルオフィスを選ぶ際は、失敗を避けるために下記の4つのポイントを比較検討することをおすすめします。

・本人確認や入会審査の厳格さ

・プラン内容やオプションの充実度

・オフィスとしての利便性

・自社と似た社名(商号)の企業の有無

それぞれについて詳しく解説します。

6.1 本人確認や入会審査の厳格さ

複数の企業が利用するバーチャルオフィスだからこそ、利用前の本人確認や審査をしっかり行っているかどうかは重要なポイントです。同じバーチャルオフィスを利用している企業が問題を起こした場合、自社の信用度が落ちてしまうことも考えられます。

格安をうたっているバーチャルオフィスのなかには、違法な目的で利用されるケースもあります。半額キャンペーンなど、相場と比較して大幅な値引きをしているバーチャルオフィスにも注意が必要でしょう。厳格な審査を経た企業が利用しているバーチャルオフィスを選ぶことがポイントです。

6.2 プラン内容やオプションの充実度

私書箱や郵便物の受取・転送サービスなど、バーチャルオフィスごとに提供しているサービスは異なります。基本プランにどのようなサービスがあるのか、有料オプションでどこまでのサービスを受けられるのかは、事業を行う上でも重要なポイントです。

一見格安に思えるバーチャルオフィスでも、有料オプションを計算すると他社と比較して利用料金が高額になるケースがあります。プラン内容は細かくチェックしましょう。

6.3 オフィスとしての利便性

コワーキングスペースや貸し会議室の有無、駅からのアクセスなど、実際のオフィスとして利用する場合の利便性を考えてみるのもおすすめです。

会議や取引先との打ち合わせを頻繁にするのであれば、設備が整っているバーチャルオフィスを利用すると事業をより円滑に進められます。

6.4 自社と似た社名(商号)の企業の有無

同じバーチャルオフィスを自社と似た社名(商号)の企業が利用している場合、同一の住所であることから登記の申請が認められない可能性があります。

社名が似ていると郵便物が誤って転送、保管されることも考えられるため、別のバーチャルオフィスを選ぶのが無難です。

起業にぴったりな「ワークスタイリングCプラン(BASE)」

「法人化する際の初期費用を抑えたい」「来客時は設備の整ったオフィスで対応したい」と考えている方におすすめなのが、三井不動産が運営する「ワークスタイリングCプラン(BASE)」です。

ワークスタイリングCプラン(BASE)では、月額77,000円(税込)〜99,000円(税込)で、大手町、六本木、新宿などの14か所のワークスタイリングの旗艦拠点に登記できます。拠点となるオフィスのオープンスペースは無料で利用可能。貸し会議室を含め、全国約550拠点のワークスタイリングも有料で利用できるため、出張が多い業種でも柔軟に仕事を進められます。

ワークスタイリングBASEでは、月額77,000円(税込)~99,000円(税込)で、大手町、六本木、新宿などの14か所のワークスタイリングの旗艦拠点に登記できます。拠点となるオフィスのオープンスペースは無料で利用可能。貸し会議室含め、全国約550拠点のワークスタイリングも有料で利用できるので、出張が多い業種でも柔軟に仕事を進められます。

料金やよくある質問についてはこちらのページをご確認ください。

まとめ

バーチャルオフィスで登記するメリットやデメリット、バーチャルオフィスの選び方について紹介しました。

実態のあるオフィスとは異なり、住所と電話番号だけを借りることで初期費用を抑えられるため、これから起業を考えている方や固定費を削減したいと考えている方は、バーチャルオフィスの利用を検討してみてください。

ワークスタイリングCプラン(BASE)はハイグレードビルを拠点として登記でき、契約拠点のオープンスペースを無料で利用できるシェアオフィスです。自由度の高い柔軟な働き方で新たに事業をスタートさせたい方は、ぜひワークスタイリングをご利用ください。

その他の

コンテンツを見る

-

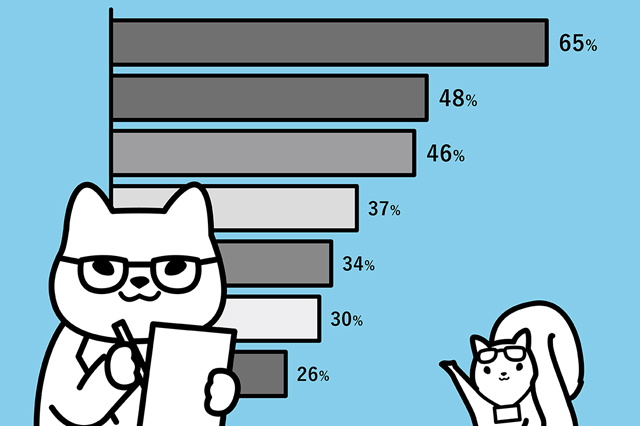

2024年ワークスタイリングの利用に関するアンケート調査結果

「すべてのワーカーに『幸せ』な働き方を。」をパーパスに掲げるシェアオフィス「ワークスタイリング」では、今後のサービス設計に活用するため、ご利用者の皆さまを対象に、ワークスタイリングの利用に関するアンケート調査を実施いたしました。

-

働きやすい職場環境とは?特徴や具体的な施策5選

働きやすい職場環境を整備することで、生産性の向上や離職率の低下など、さまざまなメリットがあります。本記事では、働きやすい職場環境の特徴や具体的な施策をわかりやすくまとめました。職場環境を整えて、社員のパフォーマンスを向上させましょう!

-

小規模オフィスにおすすめのレイアウト5選!特徴やポイントも紹介

小規模オフィスのレイアウトのポイントを徹底解説!小規模オフィスはレイアウトの自由度が高く、導入コストも抑えやすいところが特徴です。具体的なアイデアやよくある事例を知りたい方のために、おすすめのレイアウトもピックアップして紹介します。